Si dibatte ancora sul ruolo e sul fenomeno del brigantaggio dopo la spedizione dei Mille e l’unità d’Italia. Furono predatori sanguinari o uomini mossi da ideali in contrasto con gli interessi dei “Piemontesi”. Il dilemma non è risolto, ma forse la spiegazione ancora una volta è nel mezzo. Le storie intrecciate dei cegliesi Francesco Monaco e Pasquale Elia

©

di Pasquale Elia

Dopo la spedizione dei Mille di Garibaldi e il compimento dell’Unità d’Italia, iniziò, per il Sud una nuova difficile fase della storia.

Il 21 ottobre 1860 in quello che si apprestava a essere l’ex Regno delle due Sicilie si teneva la votazione per l’annessione del Regno d’Italia sotto Vittorio Emanuele II.

Il quesito era : “Il popolo vuole l’Italia Una e Indivisibile con Vittorio Emanuele RE costituzionale e i suoi legittimi discendenti?”.

Il voto non era segreto: i seggi prevedevano due urne, una dove deporre il No e l’altra per il Si. Il 99% dei votanti si espresse per il Si. Quel giorno il Sud si trovò da meridionale a “piemontese”.

Il brigantaggio si sviluppò subito dopo l’età garibaldina e coinvolse tutto il Sud d’Italia. Era alimentato dal disagio sociale, da mancate promesse (riforma agraria) e da una reazione contro il nuovo stato fondato sull’alleanza tra borghesia settentrionale e proprietà terriera meridionale. Si pensa che fossero coinvolte 350 bande e migliaia di briganti.

La scomparsa del Regno delle Due Sicilie, le condizioni di profonda arretratezza e squilibrio sociale che caratterizzavano il Mezzogiorno rispetto al resto dell’Italia e alcuni provvedimenti del nuovo governo (la tassa sul macinato e il servizio di leva obbligatorio), posero le basi per la nascita di un nuovo fenomeno, il brigantaggio che insanguinò il Meridione del paese sino al 1865.

Il brigantaggio nelle regioni meridionali d’Italia viene definito come un fenomeno di criminalità politica, alimentato dai borbonici sia dall’esterno, con denaro o con Ufficiali che addestravano i briganti e sia dall’interno.

Fu definito come una sorte di guerriglia condotta da bande di assassini, di criminali comuni interessati al furto e disposti ad uccidere, una vera e propria lotta confusa e spesso efferata con i galantuomini liberali che avevano monopolizzato il potere.

Il grave fenomeno, alimentato da una infinita miseria e dalla sfiducia nel nuovo Stato, coinvolse contadini, galeotti fuggiti dal carcere, renitenti alla leva, fuorilegge, ex soldati borbonici sbandati o soldati disertori che non volevano servire i Savoia devastando con le loro azioni centri abitati e masserie.

La rivolta ebbe inizio in Basilicata nell’aprile 1861 e si estese poi a quasi tutte le altre province meridionali. I briganti operavano in bande, spesso guidate da uomini che erano appartenuti all’esercito borbonico.

Il governo affidò il compito di reprimere il brigantaggio all’esercito, comandato dal Gen. Enrico Cialdini, ma il fenomeno si allargò. Egli seppe rafforzare il partito sabaudo, arruolando militi del disciolto esercito meridionale di Garibaldi e perseguendo il clero e i nobili legittimisti. Furono inviati nel meridione, oltre centomila soldati e nei combattimenti furono uccisi più di cinquemila briganti.

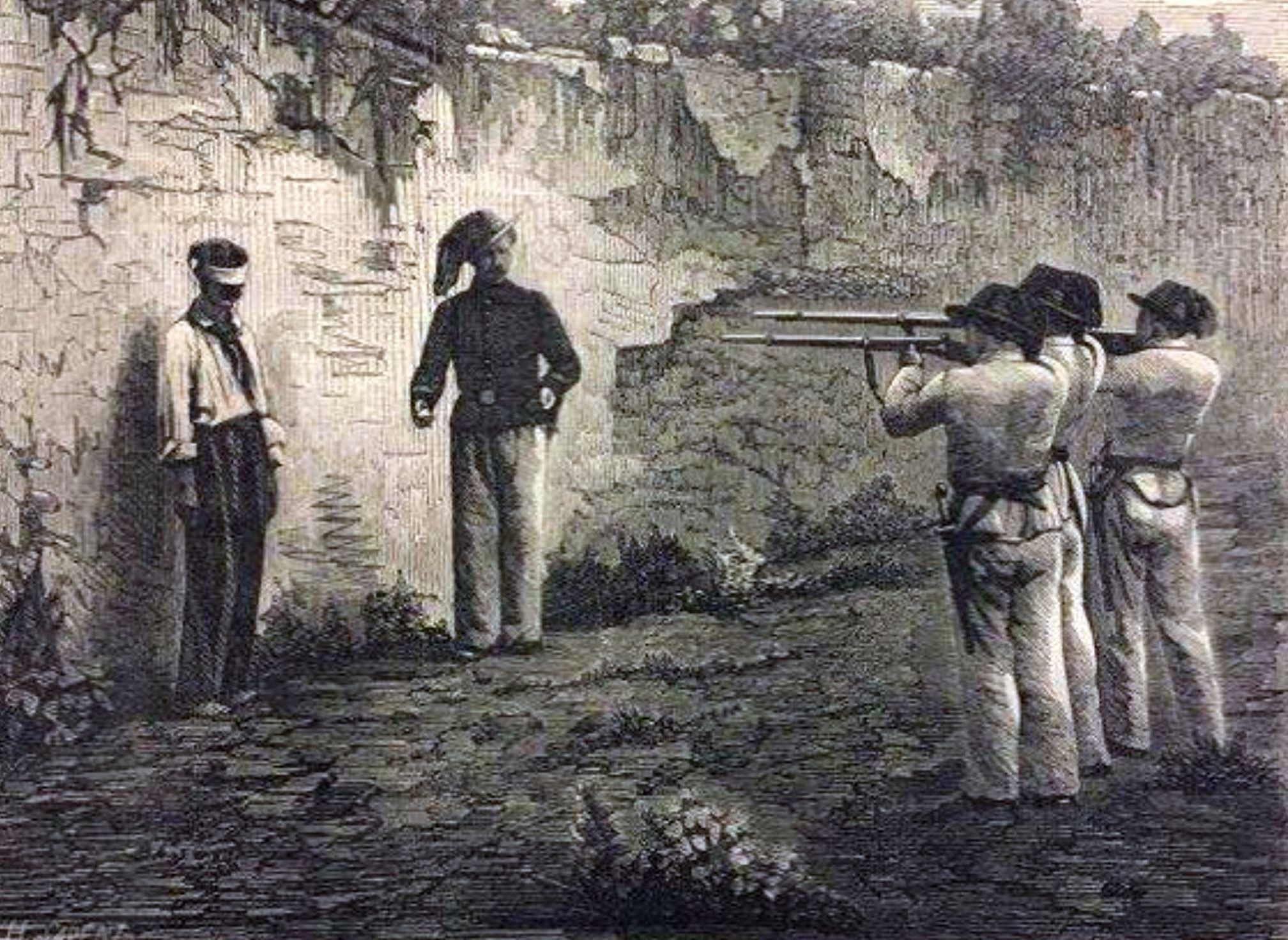

La lotta fu molto sanguinosa: i briganti si comportavano con ferocia, ma anche la repressione fu spietata. Un Ufficiale dell’esercito così descrisse in che modo fu soffocata una rivolta a Pontelandolfo, dove la popolazione si era schierata con i briganti: “ ….arresti di massa, esecuzioni sommarie, distruzione di casolari e masserie, vaste azioni contro interi centri abitati: fucilazioni sommarie e incendi di villaggi in cui si rifugiavano i briganti erano all’ordine del giorno….”.

Nel 1863 fu approvata la legge Pica, dal nome del deputato che l’aveva proposta, Giuseppe Pica. Con la proclamazione della legge lo stato d’assedio permise di porre fine alle azioni militari dei briganti con l’uso delle armi.

Pasquale Elia, brigante di Ceglie Messapica.

Con l’unificazione dell’Italia e la caduta dell’esercito napoletano molti soldati di quell’esercito per non venir meno al giuramento prestato, rifiutarono di servire i Savoia, disertando e riunendosi in bande alle quali poi i piemontesi affibbiarono il nome di briganti con il significato di banditi. Tra questi Pasquale Elia, il fratello Giuseppe, Francesco Monaco (ex sottufficiale borbonico), tutti nativi di Ceglie Messapica. Alcune di queste bande erano composte da oltre 500 persone armate.

Nella Puglia uno dei luoghi più cari ai briganti era “ il Bosco delle Pianelle”, territorio di Martina Franca, scelto come rifugio da molti dei celebri briganti che agivano nel Sud della Puglia, sia per le numerose grotte in esso presenti, sia per la sua naturale impenetrabilità. Una delle caratteristiche fondamentali che permise ai pochi uomini di resistere per lungo tempo agli assalti militari. Tanto fra i boschi e le montagne, luoghi che facilmente si prestano alla mimetizzazione, all’organizzazione di agguati e di scorrerie, quanto sui campi aperti, come gli altipiani, i briganti erano in grado di mostrare una perfetta padronanza delle tattiche militari, grazie alle quali, spesso costringevano la cavalleria sabauda ad impegnarsi in lunghi scontri frontali dall’esito quasi sempre incerto.

Un nucleo comandato dal brigante Francesco Monaco, composto da sette uomini, tra i quali Pasquale Elia e il fratello Giuseppe, si aggirò sempre nei territori di Martina, Ceglie, Francavilla d’Otranto, in seguito anche nel circondario di Brindisi. Il Monaco, si macchiò di numerosi omicidi, di furti, di violenza carnale, di sequestro di persona, fu di una spietatezza mostruosa.

Il 23 ottobre 1862, il brigante Francesco Romano, “amputò il mento ad un cadavere, lo fece seccare e lo portò con sé come trofeo. Anche le orecchie tagliate furono conservate dai membri della banda del sergente Romano ed usate per intimidire i contadini”. [1]

“…decise di tagliare con un rasoio il lembo di pelle con la barba ed i baffi ad uno dei militi massacrati, che portò seco, come segno di valore”, allo stesso modo gli altri banditi decisero di tenersi i mozziconi delle orecchie per esibirli come simboli di trionfo durante i loro vagabondaggi”.[2]

Il 20 gennaio 1863, a causa della pioggia, la banda del Monaco, si rifugiò nella masseria “Il Pallone”, territorio di Ceglie e venne anche a rifugiarsi, per lo stesso motivo, tale Menica (Domenica) Rosa Martinelli che con il cognato Vito Oronzo Semeraro tornavano da Francavilla Fontana dove erano stati a vendere capretti.

Pochi minuti dopo il Monaco “infiammato d’amore”, dovuto a qualche bicchiere di vino in più, aveva deciso di rapire la bella contadina, sua compaesana, Menica Rosa Martinelli alla quale le presenta proposte, tra l’altro, non gradite dalla ragazza. La giovane donna rifiuta, sdegnata, ma poi subisce violenza carnale e sequestro di persona dallo stesso Monaco.

All’alba il brigante fece vestire la Martinelli da uomo, le tagliò i capelli, le pose sulla testa un berretto e, regalandole 114 piastre (denaro dell’epoca), riprese con lei e con i compagni della banda le vie dei boschi.

La sera furono alla masseria “Pilozzo”, territorio di Martina, di proprietà della famiglia Casavola, dove cenarono e passarono la notte; la successiva sera alla masseria “Spezzatarallo”, anche qui ricevuto dal massaro; il giorno dopo furono al “Monti del Duca”; alla quarta sera alla masseria “Pilagno” sotto i Monti del Cavaliere a 4 miglia da Martina. Faceva parte della comitiva, tra gli altri, il brigante martinese Carlo Francesco De Martino.

Alla masseria “Pilagno” c’erano molte ragazze di Locorotondo, le quali erano addette ai lavori della campagna.

Il brigante Vincenzo Bolognini di Roccaforzata organizzò subito delle danze e invitò la Martinelli a ballare con lui, ma quella rifiutò perché aveva i piedi gonfi per il lungo camminare del giorno. Il Brigante a causa del rifiuto si offese e la costrinse a ballare ugualmente trascinandola con la forza e facendole sbattere il viso ad uno spigolo di una porta procurandole versamento di sangue dal naso.

A quel punto il Monaco raccolta una sciabola che era a portata di mano vibrò un violento colpo contro il Bolognini che grazie al provvidenziale intervento della stessa Martinelli il colpo andò a vuoto. Il capo decise, in preda all’ira, di disarmare tutta la banda e litigò furiosamente con due suoi sottoposti.

La festa ebbe termine. Il Monaco alle preghiere della donna si calmò, ma ordinò a tutti i briganti che gli consegnassero tutte le armi e lo stesso Monaco vegliò tutta la notte con la pistola in pugno. Al mattino successivo volle riappacificarsi con tutti i compagni facendosi giurare nuovamente fedeltà e fratellanza, le armi vennero restituite, visto che la situazione sembrava essersi calmata si riprese la marcia.

Intanto tutti maturavano propositi di vendetta. Lasciata la masseria, quando si erano allontanati, di circa mezzo miglio, mentre il Monaco procedeva con al suo fianco la Martinelli, il martinese De Martino gli sparò un colpo di fucile a bruciapelo alle tempie e contemporaneamente anche Pasquale Elia lo colpì alle spalle. Il Monaco stramazzò al suolo.

Si racconta che la Martinelli, la sera prima, aveva confessato all’Elia: “ se mi vuoi, devi uccidere il tuo capo”.

Anche la Martinelli, stando alle deposizioni della stessa, sparò due colpi di fucile, ma i colpi non esplosero. Il De Martino si accontentò di togliere alla Martinelli le 114 piastre che aveva ricevuto dal Monaco, oltre ad una collana in oro, tre anelli, un paio di orecchini e poi la lasciò andare.

I briganti spogliarono delle armi il cadavere del Monaco, lo derubarono di altre 200 piastre che divisero in parti uguali fra loro e trasportarono il corpo gettandolo nel “fosso di San Francesco”, in territorio di Martina. Non sono riuscito a sapere, nonostante varie ricerche, dove sia a Martina questo “fosso di San Francesco”.

Secondo alcuni, il cadavere del Monaco fu abbandonato dai briganti sul posto dove fu ucciso. Altri sostengono, invece, che la salma fu trasferita a Martina sul dorso di un mulo e fu gettata in un fosso detto “u munnezzare” (l’immondezzaio).[3]

La Martinelli, dopo l’assassinio, lasciata libera, battendo la via del “Fragneto”, antica masseria, raggiunse Martina e narrò la sua triste avventura ai militi (Carabinieri). Dopo vari vicissitudini l’Elia fu catturato e condotto nel carcere di Ostuni.

L’11 aprile 1862 la Corte d’Assise di Lecce, condanna Pasquale Elia a morte mediante fucilazione per il seguente motivo:

“Complicità con il brigante Francesco Evangelista e della banda del sergente Romano a carico di Arcangelo Ciniero e Domenica Grazia Gatti, corrispondenza con il brigante Pasquale Elia e somministrazione di munizioni alla banda di Francesco Monaco. Reati commessi da Giuseppe Elia ed altri a Ceglie e Martina.”

La Corte d’Appello di Trani (unica Corte d’Appello della Puglia, all’epoca), confermò la sentenza di condanna a morte del brigante Pasquale Elia il quale fu fucilato dai soldati del Gen. Cialdini nella Piazza principale di Ostuni.

Perché Ostuni? Perché il brigante era stato detenuto nel carcere di quella città.

Riferimenti delle note

[1] Antonio Lucarelli, Il brigantaggio politico nelle Puglie dopo il 1860. Il sergente Romano, Laterza, Bari 1946; Il sergente Romano : notizie e documenti riguardanti la reazione e il brigantaggio pugliese del 1860, Soc. Tip. Pugliese, Bari 1922

[2] Giovanni Membola, L’eccidio dei briganti alla masseria Santa Teresa di Tuturano il 23,10.1862. Il 7 Magazine n.162 del 4 settembre 2020.

[3] Sergio Fortis – Gazzetta del Mezzogiorno del 15 agosto 2013 – aggiornato il 3 febbraio 2016